良い「気」を得られる場所と悪い「気」を流す場所とは?鍼灸師が伝える目に見えない「気」について。

本物のオーガニックが見つかるオーガニックショップ

良い「気」を得られる場所と悪い「気」を流す場所

普段何気なく使っている日本語の中で「気」と関わる言葉は数多くあります。

みなさん、一番最初にどのような言葉を思い浮かべますか?

「気」って何?

気が強い、気が弱い、気が小さい、気が大きい、気が重い、気が早い、気がおさまる、

気持ちが良い、気が乗らない、気分が良い、気が散る、気を確かに持つ、気にかける、気が済まない、気高い、気力がない・・等あげたらキリがありません。

では「気」とは何でしょうか?

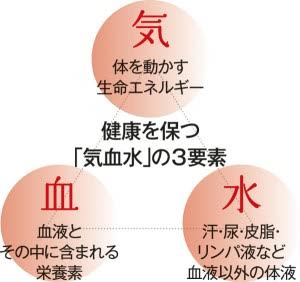

東洋医学で考える「気」とは、生物が生きるのに最も大切な命の源、エネルギーの事を指します。

エネルギーとひと言で言っても色々あり、食物を食べた際の栄養価や熱量もエネルギーですし、

手に宿る温感などもエネルギー、山の噴火はマグマのエネルギーによるものですし、

海の波は風やうねり、地震のエネルギーにより発生します。

人体に関わる「気」は、生きている限り皆さんに宿っていて、よくアニメで見るような、

手から波動を出して人を吹き飛ばすのが「気」ではないのです。

「気」の役割とは?

東洋医学では、疲れがとれない、疲れやすい、無気力など、気が不足した状態を「気虚(ききょ)」

と言います。気虚とはエネルギー不足の事。エネルギー不足だと、血や体内の水分をきちんと流すことが

できなくなり、身体を温められなくなったり、外敵から身を守ることができなくなります。

「気」が足りないと感じたら

気虚になったらどうすればいいのでしょう?

不足しているなら補ってあげればいいのです。

これを補う気と書いて「補気(ほき)」と言います。

補気をして元気を養ってあげればいいのです。

補気をするには、漢方、鍼灸を初め、薬膳などの食養生、太極拳やヨガなど身体を動かす動養生、

リラックスタイムやアロマセラピー、安らぎのバスタイム等、あまり動かずに行う静養生があります。

「気」はどこからくるの?

気の元である「元気」は本来どこからくるのでしょうか?

東洋医学では、生命の始まりはお母さんから「陰の気」をお父さんから「陽の気」をもらって陰陽を携えて誕生すると言われています。

元々生まれ持った体質はこの「陰陽の気のバランス」によって決まります。

このバランスを日々調節し、補ったり減らしたりしながら体質改善する事ができるのも東洋医学の醍醐味です。

☆世界に1人のあなたをパーフェクトにする世界に1つのオートクチュールオーガニック・フレグランス ”Fivele” (フィヴェール)【IN YOU Market 限定販売】

「気」の充実感や流れを意識する

川や海の様にいつも流れのある水は腐らず、水溜りのように滞ると有害な微生物が増えて水は腐ってしまいます。

水が腐ると周りにある植物も枯れ、その水を飲んだ動物も病気になったり死んでしまいます。

そうなると環境が変わって生態系も崩れてしまいますね。

人体の中では、「気」はリンパ液や血液を初め、尿や汗など体内の水分を循環させる役割を果たしています。

気が不足し体内循環が滞ると、心や身体に支障が出てきてしまいます。

常に身体の声を聞き「気」の充実感や流れを意識して、心や身体の滞りをなくす事が重要です。

良い「気」を得るには?

では良い「気」を得るにはどうしたらよいのでしょうか?

それにはまず、自分自身が心地よいと感じる居場所を見つける事です。

人それぞれ心地よいと感じるものは違いますが、私が治療室を今の場所に決めたのは、

南西に海、北東に山があり、朝日が入り夕日が望める自然に守られた場所だからでした。

加えて、山のてっぺんにはかわいい教会、海の真ん中には小さな島があり赤い鳥居が建っていて色々な神様が宿った場所だと感じたからです。

ベランダでは海風に強いオリーブやレモン、キッチンハーブや野菜を無農薬で育て、食養生の薬膳に使っています。

自然に恵まれている場所であるという事は、五感を刺激してくれる大切な要素なのです。

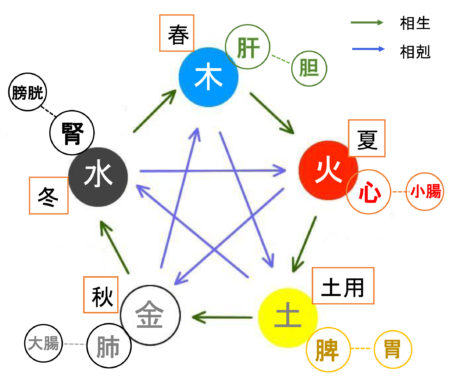

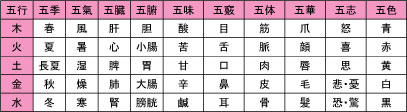

東洋医学では、人体を作っている五つの要素を「木(もく)・火(か)・土(ど)・金(こん)・水(すい)」=「肝・心・脾(胃)・肺・腎」=「目・舌・口・鼻・耳」に当てはめるのですが、

自然の中では「木(き)・火(ひ)・土(つち)・金(きん)・水(みず)」に当てはまります。

例えば、山にある「木」は「気」を安定させストレスをコントロールする「肝」に所属し「目」(視覚)をつかさどっています。

太陽の熱である「火」は血液の循環と関わる「心」に所属し「舌」(味覚)をつかさどっています。

食物を育てるのに必要な「土」は食に関わる「脾(胃)」に所属し「口」(触覚)を、

「金」は排気ガスなどのない山奥に存在し呼吸に関わる「肺」に所属し「鼻」(嗅覚)を、

人体の60%を占める「水」は体内水分を調節する「腎」に所属し「耳」(聴覚)をつかさどっています。

このように私たちは自然の中で生かされているのです。

他にも、東洋医学では、月と太陽を陰と陽に当てはめて考えますが、太陽の日を背中に受ける事で

背中に並ぶツボ「背兪穴(はいゆけつ)」に陽気を与える事で冷えによって起こる大半の不定愁訴を緩和する事ができると考えられています。

悪い「気」を自然の中で洗い流す

では、悪い「気」をなくすにはどうしたら良いのでしょうか?

悪い「気」は東洋医学では「邪気」と言います。

主に、寒さや暑さ、湿気や乾燥、そして病気の原因となるウィルスや細菌など外から影響をもたらすものと、体内の気・血・水分の流れの悪さによってできる気の滞り、

水分の滞り、痰、血の滞りなどがあります。それらは主に漢方や鍼灸、薬膳や養生でカバーできますが、日々の心を左右する悪い「気」はそれとはちょっと違います。

よく、子供は邪気がないので無邪気だと言われますが、大人はそうそう無邪気でもいられませんよね。

ではどうすれば良いのでしょうか?

お葬式に行くと帰りに塩をもらいますが、あれは霊を浄化して邪気払いをするためにもらうのです。

そこで、おすすめは海で心を洗い流すことです。

潮風に当たり、身体も心もリラックスして開放してあげましょう。

自然の塩を利用しない手はありません。海を見て気を安め、背中に太陽(陽)の日を浴び、

邪気を潮風で充分洗い流した後は、近くにある山を見て深呼吸し、新しい新鮮な気を得て下さい。

それでも気が塞ぐという場合の対処法

大事な事は「気付き」

1. 足るを知る

今自分に無いものを嘆いたり人を羨むのでなく、今自分が満たされているものをありがたく思い、それを楽しみに変え、慈しむ事です。

本当に手に入れたいと感じる物事は思い入れが強ければ、そして本当にそれが自分に必要であれば、必ずいつか向こうからやってきます。

海を見て、山を見て、慌てずのんびり待ちましょう。

2.5分前は既に過去。絶対に変える事は出来ないと知る

あの時こうしなければ、あの時に戻ってやり直したい!と後悔して悩んでもそれは不可能な事。

スッパリ諦めて先に進みましょうという考え方です。

一度起こってしまった出来事を悩んで変えられるのであればいくらでも悩みますが、

既に起こってしまった事を無にする事は決してできないのです。

過去より未来、未来より今。今からどうにでも新しい未来に変えられるのです。

過去の事で悩む時間がもったいない。気持ちを切り替え、次のわくわくする未来へ進みましょう。

3.人の心はその人の自由

どうしてわかってくれないの?

何故伝わらないの?など人間関係の中で思った事はありませんか?

でもそれは当たり前のこと。

みんな違う個体なのですから。

人の心を自分のモノサシで計ってはいけないのです。

例えば誰かに悪口を言われたとします。

とても悲しい気分になるでしょう。

でもその出来事であなたの寿命が縮むわけでも生き方が否定されるわけでもないのです。

あなたに変わりはない。要は心の持ちようです。

そんな時は、あの人とは合わないのだなと無理をせず離れてみましょう。

また、何故悪口を言われたのだろう?と自分自身を反省して見つめ直すチャンスを貰ったと思うのも手です。

4.新しい事を1日に何かひとつやる

どんな小さな事でもいいのです。

これは人生初だ!と思える事を1日にひとつやってみましょう。

いつも新鮮な気持ちを持って気分転換をする事が役に立ちます。

人生の中で同じ日は1日もないのですから。

オーガニック食品やコスメをお得に買えるオーガニックストアIN YOU Market

IN YOU Market気を補うアイテムはIN YOU Marketで!

オススメの記事

疲れが取れないのは「気」が弱っているせい?看護師が教える東洋医学から見た疲れの原因イライラ・モヤモヤのループ。看護師が教える東洋医学から見た気分の不調から抜け出すための食材

何度も繰り返す膀胱炎を根治しませんか? 鍼灸師がお伝えする東洋医学からみた膀胱炎の対策法。

本物のオーガニックが見つかるオーガニックショップ

この記事が気に入ったら

いいね!しよう

_Market-Slider.jpg)

-xl.jpg)